“王式廓奖学金”研究生国际交流考察报告 Idar-Oberstein工作坊——全球化身份认同及当代首饰现状

黄小黛 12160400041 设计学院

此次国际交流考察项目的地点是德国的Campus Idar-Oberstein, Trier University of Applied Sciences,项目为期半个月。非常感谢“王式廓奖学金”基金会给予我的大力支持,圆了我出国进行艺术考察交流的梦想。考察报告分为两个部分,第一部分简要介绍考察目的地及日常行程,第二部分为项目过程及个人的心得体会。

此次考察目的地是德国的小镇Idar-Oberstein, 它位于莱茵兰-普法尔茨州洪斯吕克山地区的中心,有着丰富的宝石矿藏,在十五到十九世纪,该镇因开采玛瑙而繁荣一时。虽然大量开采宝石的盛况已经过去几个世纪,但是现在小镇仍延续着传统的工业生产模式,并且依然是德国乃至世界上最著名的宝石加工中心,每年在这里都会举办宝石节和大大小小的矿石珠宝展会。徜徉在城镇中,随处可见的是宝石切磨工厂以及宝石小商铺。在这样的背景之下,Campus Idar-Oberstein发展起来,并逐渐成为德国最富声望的珠宝艺术专门院校之一。

学校的校区很小,只有一幢楼的占地面积,但是在最近几年,其毕业生在各大国际性首饰展览中崭露头角,并斩获不少奖项。因而虽然在中国知名度不高,但是在国际性的首饰艺术廊及首饰圈中有较高的认可度。我在之前参加的巴塞罗那国际首饰展览中有幸结识了在此学校求学的一位非常热心、才华横溢的中国姑娘孙雨茜Yuxi Sun,在她的引荐之下我得到与该院校联络的机会,并顺利地参与到了这次暑期课程中。

(Campus Idar-Oberstein 2018年暑期课程项目)

我于8月11日启程飞往德国的法兰克福,再从法兰克福转乘火车去往Idar-Oberstein。到达山城小镇Idar-Oberstein的时候已经是半夜12点,然后拖着箱子走了将近两个小时的山路才走到寄宿的朋友家中。行走山路的过程中,我人生第一次仅凭肉眼看到了如此多的星星,甚至都能看到银河的轮廓。在八月夏夜中,伴着路旁的虫鸣,我就这样抬头望了一路。在宇宙银河的背景下,我仿佛能感受到人类命运的联系,并且由衷的赞叹这千百年来人类的智慧结晶——能在浩瀚的宇宙中精确的识别每一个星系、行星,在这一刻,初到异国他乡的我感触颇多。

(Idar-Oberstein小镇夜景)

在开课的前一天我来到这个小镇,在朋友的介绍下得知,在距离小镇坐一站火车的另外一个小镇有一座石头博物馆,是日本著名建筑师安藤忠雄先生设计的。之前在上海的博物馆中对安藤忠雄先生的作品有一个系统的了解,所以能在这样一个小镇偶遇建筑大师的作品实属难得,且这个博物馆只有在每个周末的下午开放三个小时,我便毫不犹豫的查好路线前往。几经波折我终于来到这个这个山坳里的博物馆,仿佛坐落于一片田地之中,在不远处是陡峭如断崖的山脉,从此处眺望山下便是另外一座城市。彷佛这般景象在国内是很难见到的,因而更为这座非常低调的石头博物馆增添了别样的色彩。还未进入到博物馆,我已被博物馆周围散落的巨型石头雕塑所吸引,各色不同样式的大理石被打磨切割整齐堆在一起,从远处看真的是一座书塔,在进入到场馆内部,一股欣喜之情便充满我的整个脑海:各种各样不同花色机理的大理石被切割成书的模样阵列在墙体上的展柜中,彷佛真的是一座图书博物馆,好像这才是石头博物馆应有的样子!这种设计好像并没有特别费周折,但是却因其简约而巧妙的设计抓住了我的心。当然还有其他丰富的石头设计作品,多以简洁的造型为主,让我深感不虚此行。

(左图为坐落于石头博物馆外的石雕塑,右图为馆内《石头图书馆》作品)

8月13日工作坊正式开课,由于在前一天的傍晚我们已经进行了介绍欢迎会,所以大家并没有特别的拘谨,而是踊跃的分享自己的个人经历。因为是全球化身份认同及融合设计的课程,所以在课程开始的前期,学校有在邮件中提醒我们可以准备来自自己国家或具有自己文化特色的小物件或零件等等带去大家一起分享与创作。我准备了代表中国是世界工厂的生产的银饰小配件,以及一个松果球,还有带有中国传统纹样的纸,还有中国盛产的一种玉石等。这个课程中还有来自德国,意大利,爱尔兰,瑞士,荷兰的学员,大家分别带来了有关自己记忆与文化背景的物件及图片。德国的首饰艺术家Martina Dempf作为我们这次课程的导师,她不仅是一位首饰艺术家,同样也是一位首饰历史研究学者以及社会人类学家,因此她可以从民族学的角度对首饰有更为广阔的认识和介绍。她曾在非洲的国家驻扎很久,深深的为当地的非洲艺术所感染,并且对原始形态十分着迷,她也在对非洲首饰的人类学研究中,通过阅读背景和其内涵来体现装饰的社会维度。她曾与我们的交流中提及,传统珠宝和现代的首饰通常被视为相互矛盾的,依据她作为当代首饰艺术家以及社会人类学家的经验,这似乎是一种非常西方的看法。人们花了大量的时间才开始了解传统历史的首饰概念。而这种珠宝被归类为种族或这民俗,因为这些首饰并没有被珠宝创作者或艺术家认同,并且被人问没有个人情绪的表达在里面。另外,也门的犹太金银匠人们总是会在他们完成的作品上署名。珠宝或首饰一直是文化认同的媒介,在这方面,人们已经能完全理解首饰的制作以及会佩戴它。当代首饰设计通过创造更加全面的理解,超越了当地的传统,不再局限于地域性,虽然有失去文化认同的风险,但是在过去的几年中这个对于个人表达的方面会表现的更为重要。现当代的首饰设计以现代艺术方式重新诠释当地的传统,每个不同背景下的首饰艺术家因而都会有不同的艺术表达,可能也会有让人意想不到的解释。

(不同背景的材料分享)

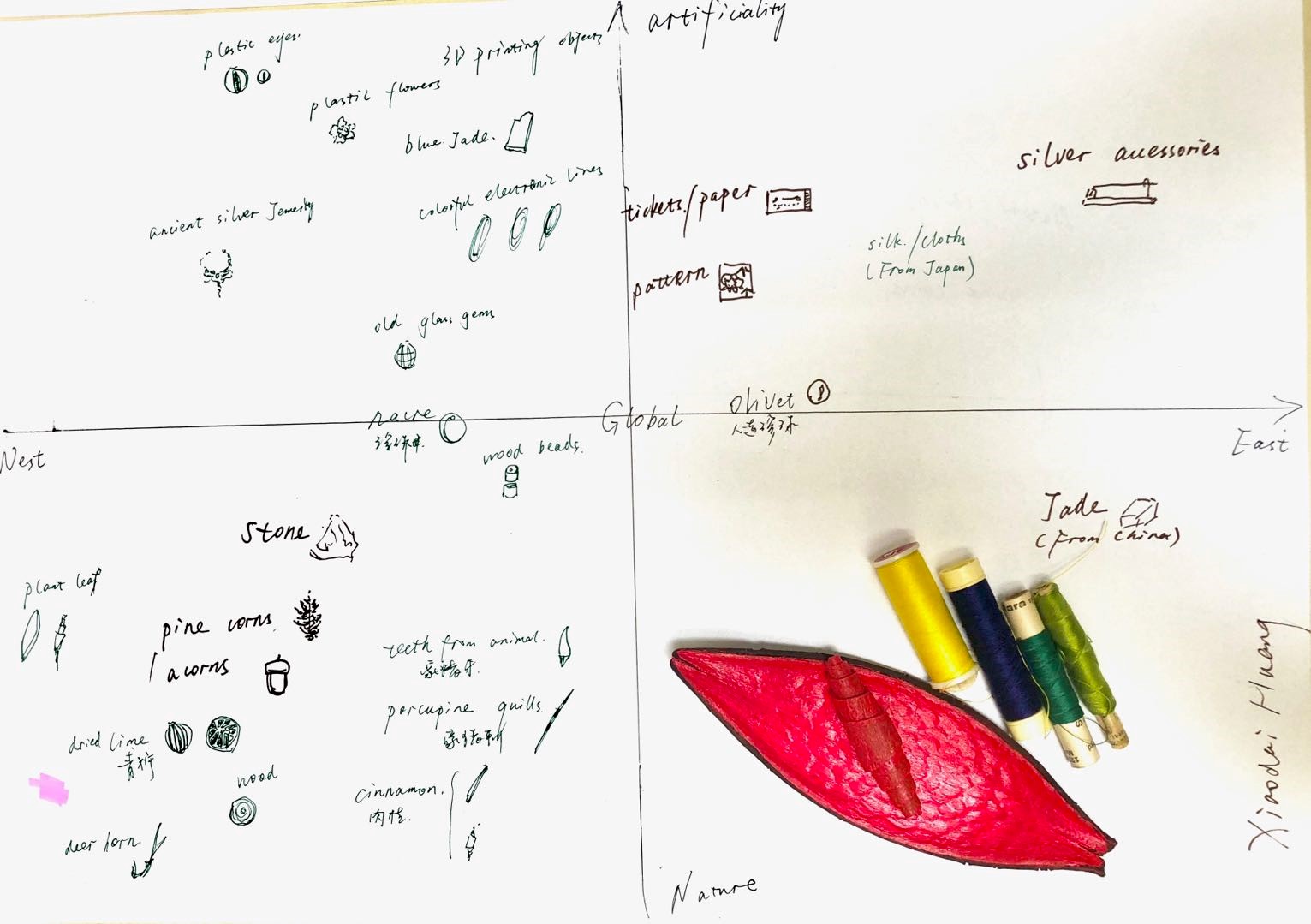

8月14日的课程进入正式的课题阶段,各个国家的学员一起共享了自己带来的材料,Martina教授也带来了颇为丰富且新奇的材料包:有她从非洲收集的豪猪刺,动物脱落的牙齿,还有鹿角(当然是合法取得的),神奇造型的一种果木种子的皮,各种不同树木的木本切片,上世纪七八十年代的传统银器工厂制作的首饰半成品等等。各位同学们也纷纷利用自己的物件与教授带来的物件进行创意的组合及形态的探索。我在开始动手之初,教授曾提醒我们,如何看待你们手上的材料,以及考虑到其出处背景。因此我在一张A4纸上做了一个横纵坐标,原点标记为全球化(Global),横轴的左右各为西方,东方,在纵轴的上下各标记为人工产物,自然物件。我希望在我进行材料筛选之前,能对我手头上的材料的属性有一个相对理性的划分,因而我将即将选择的各个物品进行了区域划分和填写。在过往的创作中,我更习惯或擅长于用电脑操作绘制模型,思想先行并按照我大致的想法来进行作品的输出,而在此次的workshop中,我没有让自己完全设定大致的方向,而是将大脑放空,去实际的体验每个物件在手中的感受及温度,正如这次课程宗旨所提倡的那样,地球村的所有居民最初都是以当地的艺术和设计,建筑等的文化根源成长起来的,而在现当代社会,每个人就像“现代游牧民族”一样,不再受区域性的限制,而是更为旷阔的接收来自地球村的讯息,再由创作者本身所具备的原有的风格和受到的艺术与设计启发,凭借过往的经验,对现有的材料与文化根源,历史背景结合,创作和勾勒出新的想法并创作作品。

(手绘创作材料横纵坐标轴)

(我的工作台及创作过程)

8月15日和16日的课程中我努力的让自己放空自我,去进行有趣的材料组合,在这期间我们驱车参观了一家著名的宝石商场,里面的石头琳琅满目,什么奇怪的形状与颜色质地都有,我收获了一枚像心脏形状的石头以及两个铅块,想要在结合原有的材料进行创作。在我们分享材料的过程中出现了一个有趣的现象,在我们一节节锯开鹿角的过程中,发现在鹿角的中间有一枚子弹,应该是是在鹿小的时候偷猎的人打进去的,在随后这么多年鹿的生长过程中,这枚子弹就这样融入了进去。因而萌生了我一个创作想法,想要用鹿角切面的反正面依次雕刻出心脏和肠子的造型,而收获的心脏形黑色石头可以作为镶嵌融入鹿角,寓意偷猎者的铁石心肠。我依然也做了其他的一些尝试,例如有趣的组合动物的塑料眼睛和圆形木片,松球和人造珍珠的结合创作等等。但是仿佛这些创作并没有突破我的舒适区域,我依然想要突破和尝试新的材料,因为下一周的课程中会有木头的课程,因而在这周的材料中我对木头格外关注。其实在以往的过程中我尽量不接触木头,因为自觉是短板,而在这次的课程快要结束并展览的时候,想要突破一下自我,勇于尝试一下木头这个材质。

(有关于鹿角的材质创作过程图)

(关于木头材质的尝试,及最后作品呈现)

(小镇周边的民用小型机场的轻型飞机及试飞)

8月20日即将开始第二周的工作坊,德国教授Jörg Obergfell与我们来自德国,爱尔兰,智利,卢森堡,中国的学员们开展一周的课程,开课之初教授问我们是否有接触过木头的经验,只有我的朋友之前有做过一系列木头的作品并进行了分享。接下来开始介绍有关木头及基本木材的属性及工具的分类及用法。我们将在接下来的五天中实践雕刻的技术,接触不同的木质材料,尝试改良适合自己的工具并创作作品,用小型的木质材料来展现广泛的艺术表现。Jörg教授本身也是一位很有名的艺术家,他的一些作品也涉及到木制品微观雕刻。非常有趣的是他与我们分享他的一个展览经历,他曾经收集了一些垃圾,包括不同的材质,清洗干净之后将它们分类,教授用木头把这些物件重新做了一遍并且上了漆,就像真的一样。在他的一个展览现场他就随意的摆放他的作品,在展厅的各个角落都有,比如还有细小的植物就放在地板的中缝中。结果没过几天去展览现场发现自己的作品没有了,后来一问是清洁工真的把他的作品当成了垃圾给扫走了,故意卡在地缝里的作品还被清洁工用力用铲子铲起来。我们听完都开心的不行了同时也佩服教授的作品真的十分精致细腻。

(工作坊上课时的场景)

(工作坊上课时的材料准备)

(工作坊上课时我在进行浮雕创作及作品)

8月22日的课程继续推进,我们由易操作质地较软的木质换成质地较为坚硬的整支木条,这节课的任务是根据自己所拿到的木条的最终形态来打造一把勺子。我最终选到的木条是有一个小型分叉的,并且上下各有自己的美感,所以我想把它设计成一个非常规性质的勺子,是一个具有正反面两面相对的勺子,就像两个好朋友面对面可以相互用一把勺子给对方喂一勺汤。这个想法突然就这样蹦了出来,想到朋友们对我在德国这段日子里的种种照顾,因而我想在这把不同寻常的勺子上体现出来。制作一把勺子,仅用一把小铲刀,工程量可想而知,在其他同学制造勺子中可以在正面侧面画出来勺子的形状,多余的部分可以用机器快速切割掉,然后进行细致加工打磨,而对我而言,希望勺子是正反面不同的走势,所以没有办法用大型机器进行切割,只能一点一点切削,所以工程量就大了整整一倍还多,到最终我的这把双面勺未能完成,但却成为了一个可以直立的双面勺雕塑,这于我而言也是一个格外的体验和收获。

(工作坊上课时的场景及我的火柴微雕作品)

8月24日课程即将进入尾声,在最后一天中我们可以进行自由大胆的发挥。教授还带我们去上学经过的森林里去取材。在基于对第一阶段数学结构和对木质的热爱和了解,我决定在最后的作品中通过唯一的切削方式制作一个镜面魔方的效果,我始终对于错落有致的数学结构有很大的兴趣,所以在这次最后作品输出中我决定将它制作出来。镜面魔方属于异形魔方,是三阶魔方的变种,其六个面的颜色一致,但厚度各不相同,镜面魔方在转动的过程中因块的形状各异,所以会呈现许多奇怪形状的模样来,所以我选择用这个造型来实现我的作品梦想。由于只能切削,所以在立方体木块上我要先计算好那些部分要削掉,哪些部分要保留,这就很花费时间,因为容不得有一些错误,木质雕刻就像玉石雕刻一样,是不可逆的过程,所以需要谨慎再谨慎。好在最后呈现的效果不错,我也还相对比较满意我的作品。接下来就是整个暑期课程结束的时间了,也是最为隆重的部分,每个课程组都在教学楼的走廊里呈现自己的作品,有玉石切割,金属铸造,珐琅工艺等等,每个人的作品都别具特色。到了颁发证书的环节,我们每个人不仅获得一份证书也得到了一份来自Idar-Oberstein的礼物,一位宝石艺术家将一块玛瑙进行了热处理之后进行等量切割,放在盘子中就像一片片切好的腊肉,而每个学员可以从中挑走一块作为礼物带回国。

(工作坊去森林中取材)

(工作坊上课时过程及镜面魔方创作过程)

关闭

关闭

关于我们

关于我们

京公网安备11010102003441号 | Powered by

京公网安备11010102003441号 | Powered by