千里之行始于足下

中央美术学院人文学院博士研究生 2011年奖学金获奖者

因获得首届“王式廓奖学金”(研究生国际交流考察项目),本人有幸于2011年8月至9月间远赴荷兰莱顿大学(Leiden University)学习交流,并走访荷兰、比利时至少15座博物馆与多个历史文化名城,历时四十天,收获良多,特在此文中对访学的主要内容与收获进行初步梳理,一方面向“王式廓奖学金”的各位评审老师汇报,另一方面也希望借这种方式对各位评审老师给予我的信任表达发自内心的感谢。我深感自己的责任,望不负所托,同时希望以自己的体会给更多的同学和未来“王式廓奖学金”的获奖者们带来一些具体的帮助。

此次交流与我的博士论文选题密切相关,考察目的明确。我的论文选题以二十世纪荷兰文化史家赫伊津哈的研究系统为对象。约翰·赫伊津哈(Johan Huizinga, 1872-1945)是二十世纪上半叶欧洲文化史,尤其是荷兰文化史研究的权威。同时,他也擅长印欧语文学、比较语言学、文化批评的研究。他的著作经久不衰,影响非常广泛,其代表作包括《中世纪的秋天》、《游戏的人》、《伊拉斯谟传》、《十七世纪的荷兰文明》、《明天即将来临》和《文化史的任务》等等。如果说现代文化史研究是由瑞士艺术史家布克哈特(1818-1897)所开创,那么赫伊津哈则将现代文化史的研究推向了高峰。然而,我国对于赫伊津哈的了解至今仍非常有限。赫伊津哈的文化史研究对于西方的历史研究带来了重大革新,从艺术史研究的特定角度入手,他的学术成果具有重要的研究价值与当代意义。

(荷兰莱顿大学坐落在哈蓬堡运河庞)

考察前的准备:

在考察之前,我已经和荷兰莱顿大学博物馆馆长,历史系教授,同时也是赫伊津哈的传记作者威廉·奥特尔斯佩尔(Willem Otterspeer)进行了书信联系和沟通。选择与奥特尔斯佩尔教授联系的最主要原因在于他所著的《秩序与忠诚——约翰·赫伊津哈评传》一书。这本评传不是惯常以时间为线索书写的传记,而是着重于对赫伊津哈著作之间关系的研究,是一种对于思想体系的研究,有一种整体观。基于对这位老师的学术视野的了解,我相信他会对我接下来的研究带来很大的帮助。

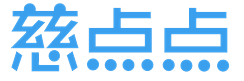

(奥特尔斯佩尔教授在他的办公室)

另一方面的原因在于莱顿大学本身。莱顿大学曾是赫伊津哈执教多年的学校。他曾任莱顿大学校长长达二十七年之久。莱顿大学建有世界上最权威的赫伊津哈研究档案中心。前往莱顿大学将使我有机会了解更新的有关赫伊津哈的研究视角,获得最为可靠权威的学术资料。

此外,尽管可能在中国大家,对于莱顿大学的了解仍然比较有限,事实上,莱顿大学是欧洲大陆声望及学术地位最高的大学,2010年《泰晤士高等教育世界大学排名》将莱顿大学的人文学科排名位列欧洲大陆第一位。她创立于1575年,是目前荷兰持续运作中最古老的大学,与荷兰奥兰治王室有着密切的关系,数位荷兰女王、王储都曾在莱顿大学学习。现任女王就曾于2005年获得莱顿大学荣誉学位。不仅如此,莱顿大学还是欧洲的中国文化研究中心。

奥特尔斯佩尔教授为这次难得的学习机会给予了积极的支持,不仅帮助发出了邀请函,而且推荐了另外一位研究赫伊津哈的专家,莱顿大学图书馆赫伊津哈档案中心的研究员,安东·范德勒姆(Anton van der Lem),还在我赴荷兰之前就寄来了赫伊津哈研究档案资料。

在考察之前,笔者已经对于自己的研究对象进行了学习和了解,对于已经在中国出版的赫伊津哈的著作进行了阅读与初步研究,换句话说,我是带着问题去的。基于此次考察的体会,我感觉考察之前的准备工作非常重要。

成行 : (一)论文进展:八次讨论、一次讲座、资料收集、与更多学者的交流

(二)博物馆之行与走访欧洲历史文化名城

(一)论文进展:

1、八次讨论与资料收集:莱顿大学博物馆馆长,历史学家,赫伊津哈研究专家奥特尔斯佩尔

在莱顿大学注册之后,我得到了自己的工作室,无论是资料查找、复印、还是去学校图书馆都非常方便。很巧的是,我的工作室所在的大楼就被称为赫伊津哈大楼。奥特尔斯佩尔教授治学严谨,一方面他非常慷慨地将他多年逐步积累的关于研究赫伊津哈的资料提供给我,另一方面,在我访学期间,曾与我就赫伊津哈研究的多方面问题分别进行了八次讨论。

(我的工作室)

讨论的关键问题首先在于正本清源,教授要求我将赫伊津哈最为重要著作的中文版本与他所提供的英文版本对照阅读,并在讨论之前写出英文摘要。在讨论之中我会提出问题,教授也会就关键问题向我提问。说实话,每次与教授讨论之前,我总是压力很大,常常要在宿舍熬夜,但是回头看来所有努力都值得。通过学习和讨论,一方面是对于赫伊津哈研究体系的某些关键问题获得了更为清晰的认识和理解,另一方面也使我意识到在赫伊津哈著作的翻译过程中,特别是对于某些关键问题的翻译过程中所存在的问题,比如中世纪与文艺复兴的关联,比如赫伊津哈同一著作的不同版本之间的差异究竟在哪里等等。更进一步地,通过讨论,通过教授对我的提问,我进一步学习到了新的研究视角与方法。

(莱顿大学伊津哈大楼)

其次,讨论的另一个关键问题是对于赫伊津哈的影响力研究,也就是无论从共时性还是从历时性而言,对赫伊津哈所处的学术坐标的关照与建构。在这一方面一是从教授方面获得了曾经举行过的赫伊津哈的重要学术研讨会的资料,二是获得了赫伊津哈书信集的内容,三是了解到目前对于赫伊津哈影响力研究的最新进展,比如对于赫伊津哈在法国和德国影响的最新研究成果,四是在影响力研究中,不仅涉及时间的线索,而且涉及不同研究领域的视角,比如从欧洲学术发展史的角度来看赫伊津哈的研究,从艺术史、人类学、文化研究的角度来看赫伊津哈的研究等等。

第三,关于赫伊津哈著作及身份的多样性与同一性问题。奥特尔斯佩尔教授对于赫伊津哈的研究并没有因为评传的出版而止步,而是仍在推进之中。教授将他尚未发表的文章也提供给我参考。他进一步使我意识到对于赫伊津哈的研究不能是割裂的,而是一个有机统一的整体,更使我认识到赫伊津哈的学术系统在丰富多样面目下的相互联系以及联系的具体体现。

第四,研究赫伊津哈学术体系的当代意义与价值。奥特尔斯佩尔教授进一步帮助我拓宽了思路,不仅仅是从学术史演变的角度,而且应将其中所涉及的艺术史研究与其他领域研究联系起来。

第五,对于新的研究角度的探索和研究视野的拓宽。在这一方面涉及到不同相关艺术史研究文本之间的比较研究。这一比较研究一方面同样会涉及到前文提到的影响力研究问题,而且会凸显赫伊津哈研究的特点,同时带来研究的丰富性。

奥特尔斯佩尔教授为我的后续研究提供了非常丰富的文本资料,我已将这些资料或复印或拍照保存下来,随同行李无法携带的大量资料我都在回程之前陆续从莱顿邮寄了回来。获得如此丰富的资料,一方面使我非常感激教授的帮助,另一方面也使我感到了未来研究的压力或者说动力。

2、一次讲座:哈佛大学艺术史与建筑史系教授范德维尔登

艺术家凡·艾克兄弟及其绘画作品是赫伊津哈学术研究体系中的重要内容,也是赫伊津哈的经典作品《中世纪的秋天》的写作缘起。奥特尔斯特尔教授曾在美国哈佛大学讲学,其间结识研究中世纪、文艺复兴艺术史、荷兰艺术史的专家哈佛大学艺术史与建筑史系教授于赫·范德维尔登(Hugo van der Veldon)。他对于凡·艾克兄弟和根特祭坛画曾进行过专题研究。奥特尔斯特尔教授曾在赴荷兰之前就向我推荐了范德维尔登教授。

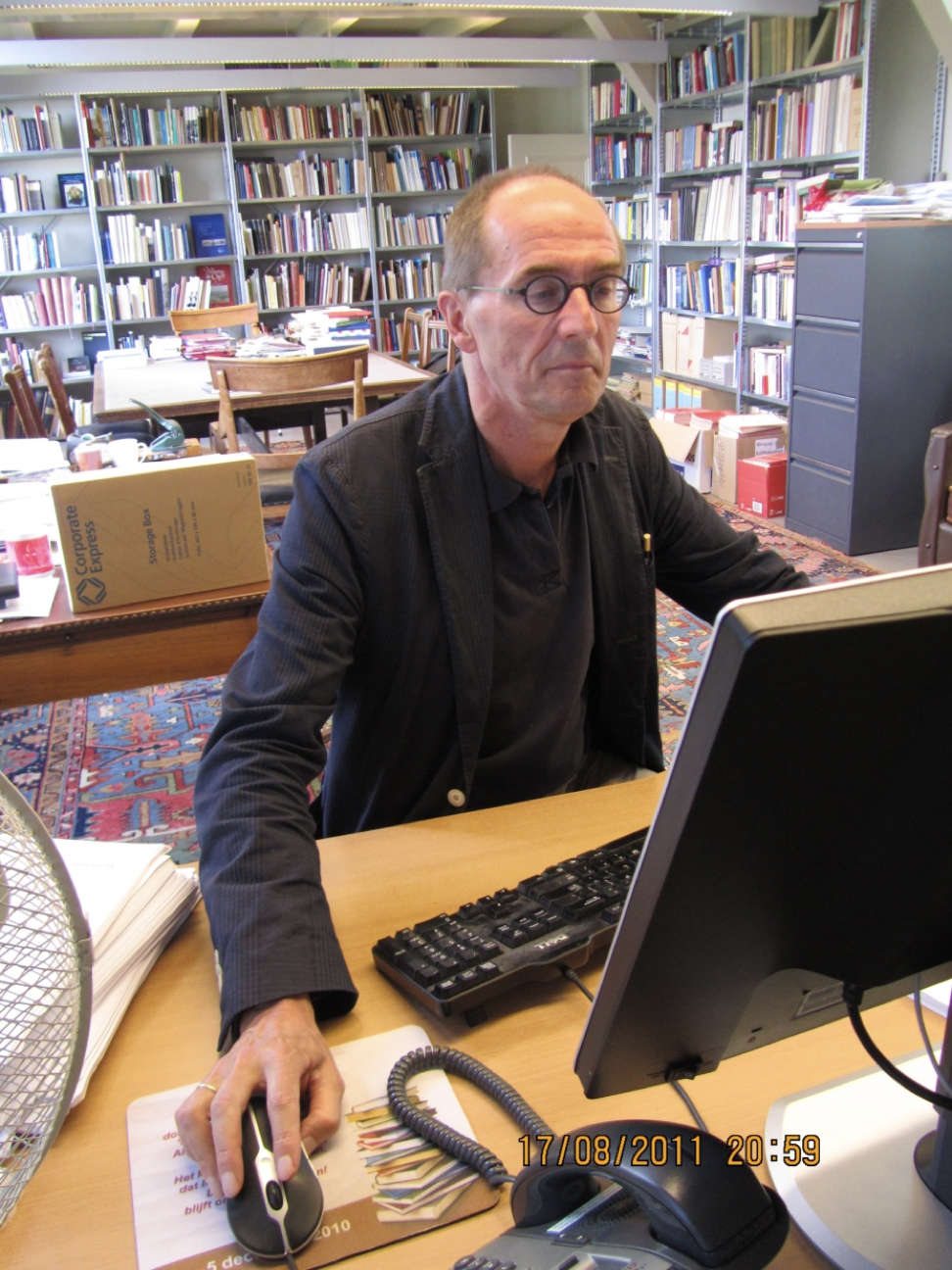

在考察期间,我更是有幸聆听了范德维尔登教授的演讲。此次讲座于2011年8月25日在荷兰阿姆斯特丹的菲利克斯·马赫迪斯(Felix Meritis)大楼举行,由荷兰阿姆斯特丹-马斯特里赫特夏季大学(Amsterdam-Maastricht Summer University)联合荷兰国家博物馆(Rijksmuseum),荷兰艺术史学会(the RKD (Netherlands Institute for Art History))等机构共同举办。范德维尔登教授通过对现存手抄本插图中由凡艾克所画风景的具体位置的考察,认为凡·艾克画出了西方艺术史中最早的风景画。他将研究过程逐一展现,也曾在研究中进行过实地考察,在朋友的帮助下登上建筑用的升降梯实地观测。根据他的研究甚至可以推断出凡·艾克在描绘那张手抄本中的风景画时所处的具体位置。

通过奥特尔斯佩尔教授的介绍,我得以认识范德维尔登教授。他既是艺术史研究专家,也是赫伊津哈的推崇者,为我从艺术史角度的研究提供了专业而坚实的学术后盾。

(讲座中的范德尔登教授)

(讲座主要讨论的作品)

3、与更多学者的交流:安东·范德勒姆、基蒂·扎尔曼斯与马莱克·韩德里克森

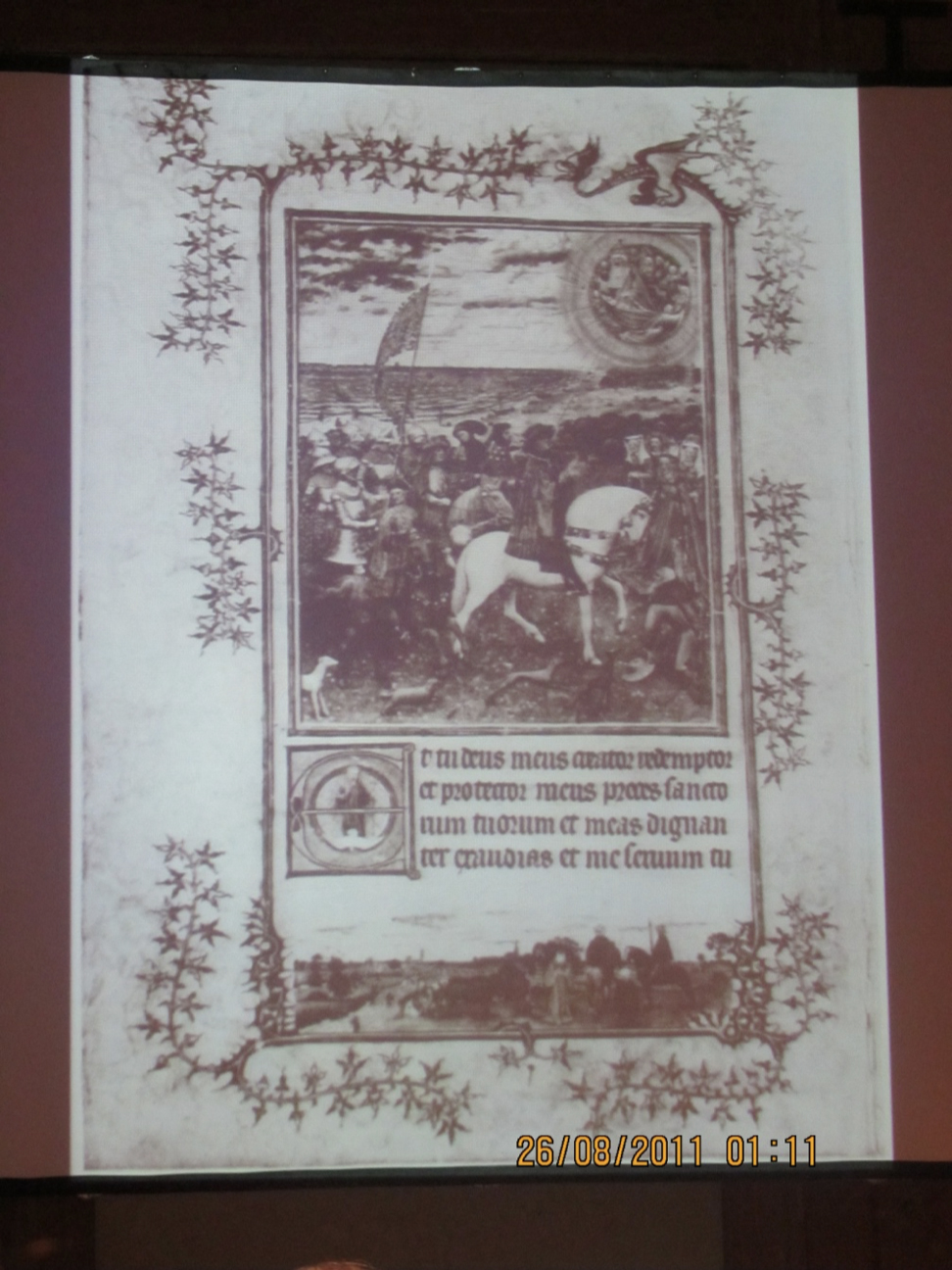

安东·范德勒姆研究员迄今著有关于赫伊津哈的三本专著,一本有关赫伊津哈的工作与生活,即他的传记;另一本关于赫伊津哈与荷兰文化,将赫伊津哈的生平分为四个阶段探索其学术研究的发展轨迹;第三本是对于莱顿大学赫伊津哈档案的整理归类。此外,范德勒姆曾为《中世纪的秋天》荷兰文全彩图版配齐所有彩图。

范德勒姆任莱顿大学图书馆赫伊津哈档案中心研究员,对于赫伊津哈史料与生平的了解非常详尽,治学态度极严谨。我一直对莱顿大学赫伊津哈的档案中心非常好奇。范德勒姆教授特地带领我参观了该中心。档案中心属于莱顿大学机要室,也就是他们称为“Strong Room”的一部分,进出机要室需领取专门的钥匙,进出都要登记。机要室中恒温恒湿。范德勒姆专门提取了赫伊津哈档案的部分内容,向我演示如何查找所需资料,展示赫伊津哈亲手写下的便条和随手所做的读书笔记。

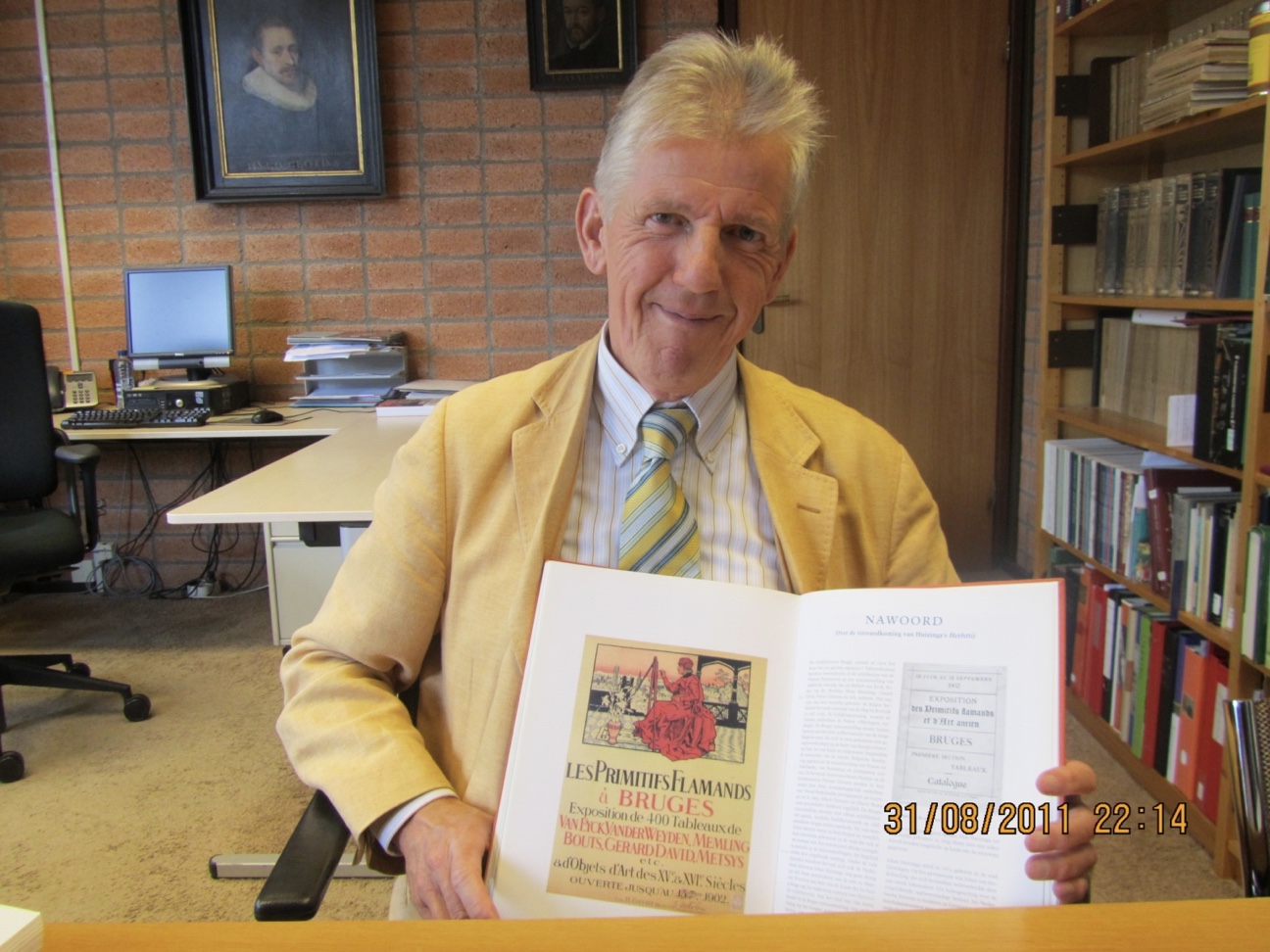

此外,他不仅向我介绍了自己的著作,而且讲述了赫伊津哈所著《中世纪的秋天》的第一个荷兰版本的出版情况,展示了精美的全彩图版以及赫伊津哈九卷本著作全集。如果在以后的研究中遇到史料真伪的甄别、相关史料的补充与解惑,范德勒姆先生无疑是咨询的最佳人选。

(莱顿大学赫伊津哈档案中心研究员范德勒姆)

(范德勒姆在莱顿大学的Strong Room)

基蒂·扎尔曼斯(Kitty Zijlmans)是莱顿大学文化学科系系主任,主要的研究重点在于对当代艺术理论与方法论的研究,目前正在主持“没有边界的当代艺术”课题研究。扎尔曼斯教授曾与中国艺术家倪海峰进行过艺术项目的合作,同样关注中国当代艺术。在与扎尔曼斯教授交流的过程中,她特别谈到赫伊津哈的研究对于艺术创作的影响,尤其是赫伊津哈的经典之作《游戏的人》,比如游戏理论在眼镜蛇(CoBra)艺术团体的艺术家康斯坦丁(Constant)二十世纪五十年代至六十年代的作品《巴比伦》(Babylon)中的反映,游戏理论与当代社会现实的关联及其在当代艺术中的表现等等。除了从研究当代艺术的专业视角考察赫伊津哈的理论之外,扎尔曼斯教授还向我推荐了两位当前研究赫伊津哈理论的专家。此外,扎尔曼斯教授亦谈到文化史与艺术史研究的相互关系问题。

(我与莱顿大学文化学科系主任艺术史教授扎尔曼斯)

马莱克·韩德里克森(Marieke Hendriksen)是莱顿大学艺术史专业的博士研究生。在与她的交谈中我了解到莱顿大学当前艺术史研究与关注的重点以及学科建设的基本架构、文化史研究的新发展及关注热点等等问题。在莱顿大学,艺术史系既不属于艺术学院也不属于历史系,而是与文学研究一起归入“文化学科系”,更加侧重于视觉与文本的关系问题研究。此外,艺术史研究已扩展到艺术与科学的关系,当代艺术中的影像研究等领域。

总体而言,此次考察期间,莱顿大学的奥特尔斯佩尔教授提供了大量而且直接的帮助,无论是对于赫伊津哈的著作尽可能接近原作的理解,还是研究视角的扩展和相关资料的收集。由他介绍的哈佛大学艺术史教授范德维尔登作为研究中世纪和文艺复兴的专家可以为论文写作提供艺术史研究方面的直接指导,同样作为艺术史教授的扎尔曼斯则从当代视角出发看赫伊津哈的研究在当代与艺术中的反映。而对于赫伊津哈的生平及历史细节的了解,莱顿大学赫伊津哈档案中心的研究员范德勒姆是最佳的咨询顾问。同为学生的艺术史博士生韩德里克森则可以为论文写作提供更多资料检索及查找的便利,事实上,由于篇幅及讲座时间的限制,本文只能够对于此次考察的整体情况初步梳理,希望将来能有机会就我的研究论题本身,在经过进一步阅读和研究之后,向老师和同学们进行更为深入的汇报。

(二)历史文化名城与博物馆的探索与学习

莱顿——代尔夫特——哈勒姆——鹿特丹——海牙——阿姆斯特丹——根特——布鲁日——安特卫普

莱顿

莱顿是一座很美的小城,水路发达,运河环绕。全城的各种历史文化遗迹如教堂、诗墙、济贫院和风车等等超过2800处,可以说俯拾皆是。从莱顿城中心步行或者骑自行车可以很容易地到达不少于12个博物馆。

学院博物馆

莱顿大学与欧洲其他历史悠久的大学一样并没有专门的学校院墙,对于虚荣的旅游者来说将找不到可以合影留念的“莱顿大学”的醒目门牌。在莱顿大学的考察期间,我感受到浓厚的学术研究氛围,积极而又严谨的治学态度。莱顿大学早已与莱顿这座城市融合一体,其主体部分的学院建筑(Academiegebouw)座落在修建于十七世纪的哈蓬堡(Rapenburg)运河旁。

莱顿大学学院博物馆(Academisch Historisch Museum)就是这座学院建筑的一部分。身为莱顿大学历史博物馆的馆长,奥特尔斯佩尔教授亲自带领我参观了他们的学院博物馆,介绍一辈子只有一次机会的教授就职演讲所在的礼堂、博士答辩及焦灼等待结果的房间,还有一年一度的教授绕城仪式。人们可以感受到迄今已有436年历史的莱顿大学的凝聚力,这种凝聚力来自深厚的历史感与荣誉感。

(莱顿大学学院博物馆所在的学院大楼)

(学院博物馆中毕业生焦急等待答辩结果的房间)

(房间内部,通过的学生在墙上签名)

荷兰国家古物博物馆(Rijksmuseum van Oudheden)

国家古物博物馆是荷兰国家考古中心,在那里观众可以欣赏到来自古埃及与古希腊罗马的艺术珍品。该博物馆将一座埃及神庙原样整体搬迁到展厅之中,博物馆人员会定时在神庙内吹奏起埃及音乐。在那里,观众不仅可以与木乃伊直接面对面,还可以欣赏到大量的古希腊陶器和雕塑。除了古物之外,该博物馆还在门口的小展厅里展出当代艺术家马丁·麦克威廉(Martin McWilliam)(1957)的雕塑展。麦克威廉的陶器雕塑作品将碗罐瓶等日常器皿的既定形态挤压变形产生出类似建筑的空间变化,突出材料本身的质感与美感。

(荷兰国家古物博物馆中整体搬迁来的埃及神庙)

(国家古物博物馆里当代艺术展中的作品)

莱顿市立美术馆(the Stedelijk Museum De Lakenhal)

从十五世纪开始,纺织业就已经给莱顿带来了繁荣,到了十七世纪,莱顿的纺织业从生产到贸易都非常发达。现在莱顿市立美术馆的建筑是原先的纺织品大楼(Laeckenhalle)。那里不仅是市政官和纺织行会定期会面的地方,而且在当时,织工们必须将制好的成品送到那里, 从颜色到质量都要经过市政官和鉴定官的检查。高品质的纺织品会被加盖特别的标志。而这种标志后来远到印尼、巴西和南非都曾经被发现,可见当时莱顿纺织业对外贸易的繁荣程度。

纺织品大楼建造于1640年,当莱顿的纺织业在19世纪衰落以后,曾经用作医院。1874年,一些历史遗物和艺术品从市政厅转移到这里,向公众开放,因此成为荷兰最古老的博物馆之一。

Lakenhal建筑本身是尼德兰北部古典主义的范例:它的壁柱(也就是半露方柱)和三角墙等建筑元素都来自古典神庙的建筑范式。建筑立面的所有装饰都与毛纺织品的制造有关。建筑本身就是美术馆的藏品。

莱顿市立美术馆的藏品中包括从文艺复兴到二十世纪荷兰艺术史的重要作品,包括卢卡斯·凡·莱顿(Lucas van Leyden)所绘的三联画《最后的审判》,伦勃朗及同时代艺术家作品(包括伦勃朗的老师乔里斯·凡·斯霍滕(Joris van Schooten)和他的第一个学生赫里特·窦 (Gerrit Dou)的作品),荷兰十七世纪黄金时代风俗画家如扬斯丁 (Jan Steen)、海景画和风景画如扬·凡·哥延等人的作品。莱顿画派乃至荷兰艺术史的发展线索在我的脑海中变得丰满起来。

(原纺织品大楼,现莱顿市立美术馆)

(纺织品大楼建筑立面细节)

(卢卡斯·凡·莱顿的三联画《最后的审判》)

(《最后的审判》局部)

两个十七世纪的济贫院(almshouses)

莱顿保留有不少于35个济贫院。我参观的两处十七世纪的济贫院至今仍有居民居住,清洁而宁静,时间仿佛在那里凝固。荷兰人的务实精神从建筑上反映出来。这两处济贫院虽然建于十七世纪的黄金时代,却实用且精致,与同一时期欧洲南部意大利巴洛克建筑的宏伟风格形成了鲜明对比。类似的建筑风格特征同样体现在荷兰其他城市如代尔夫特和哈勒姆等地的建筑之中。

如果登上莱顿现存最古老的建筑——建于中世纪的城堡(Burcht Fortress)俯瞰全城,几乎可以将最重要的城市景观尽收眼底。城堡位于莱顿地势较高处,其平面图呈圆环形状,如一个历史的起点,将城市的各处历史遗迹串联起来:从始建于1121年的圣彼得大教堂(Pieterskerk),十五世纪的高地教堂(Hooglandse Kerk),到1587年建成的荷兰最古老的植物园(Hortus Botanicus),历史的痕迹无处不在。

然而,莱顿的历史并非孤立地存在,而是与当代生活融合在一起。美术馆里的当代展览与传统艺术史交相辉映。莱顿大学的新生入校庆祝仪式就发生在古老的运河边。流行音乐会的舞台在运河上搭建。无论是济贫院还是河边那些原属于富人区的十八世纪建筑至今仍有人在工作和居住。而街道上骑着自行车飞奔的年轻人则给古老城市带来动感与活力。

(莱顿十七世纪济贫院之一)

(莱顿十七世纪济贫院内部)

(莱顿十七世纪济贫院之二)

(莱顿十七世纪济贫院之二)

代尔夫特(Delft)和哈勒姆(Haarlem)

代尔夫特和哈勒姆仍然保留有荷兰十七世纪的典型城市面貌。此次前往代尔夫特主要参观了那里的新教堂(Nieuwe Kerk)和老教堂(Oude Kerk),登上新教堂的钟楼,可以直观十七世纪的城市规划。新教堂是荷兰皇家墓地,其中有意大利雕塑家安东尼奥·卡诺瓦为威廉·乔治·弗里德里克 (Willam George Frederick)的墓碑所做的陵墓雕塑,可见意大利艺术在当时的影响。而在代尔夫特的老教堂里可以发现艺术大师维米尔的墓碑。十七世纪也是维米尔生活的时代,保留至今的历史为艺术作品的理解呈现出更为鲜活的立体维度。

无论是代尔夫特还是哈勒姆中心广场的周边建筑都体现出荷兰十七世纪建筑的特征与节奏。哈勒姆的哈尔斯美术馆(Frans Hals Museum)里藏有大量弗朗兹·哈尔斯(Frans Hals)的作品及其同时代艺术家的作品,还藏有小勃鲁盖尔的《荷兰的谚语》。根据美术馆工作人员的介绍,当时曾有艺术家对哈尔斯所拥有的不同种类的黑色非常嫉妒,只有面对绘画原作我们才能体会到哈尔斯所用黑色的丰富性。

(从教堂钟楼俯瞰代尔夫特)

(从新教堂的钟楼俯瞰代尔夫特中心广场上的集市)

(代尔夫特新教堂中意大利雕塑家卡诺瓦的作品)

(代尔夫特劳教堂中维米尔的墓碑)

(哈勒姆中心广场的集市)

(哈勒姆中心广场的周边建筑)

(哈勒姆中心广场的周边建筑)

(哈尔斯美术馆正门)

(哈尔斯的集体肖像画所在展厅及观众)

安特卫普的皇家美术馆主要以弗莱芒原始艺术以及鲁本斯的作品知名。事实上,该美术馆也收藏了大量的现代艺术品。皇家美术馆正在维修中,其馆藏的现代主义艺术品中的一部分在在安特卫普市中心的哥宁根·法比奥扎(Koningin Fabiolazaal)的孔宁根美术馆(Het koninklijk Museum)展出,包括夏加尔、米罗、莫迪里阿尼、德加、恩索等人的作品。

探访历史文化名城带来了更多浸入当地历史文化情境的可能性,为理解艺术品提供了更加丰富的维度。而走访十多座博物馆的学习经历帮助我更加深入地了解了西方艺术史,特别是荷兰艺术史的发展脉络。此外,在走访博物馆的过程中,当代艺术与传统艺术的交相辉映与碰撞给我留下了深刻印象。由于荷兰在欧洲的特殊位置及其与整个欧洲文化的关联,此次考察所获得的视觉认知不仅有助于论文选题的研究与写作,而且对于欧洲文化的理解都有非常大的帮助。

关闭

关闭

关于我们

关于我们

京公网安备11010102003441号 | Powered by

京公网安备11010102003441号 | Powered by